白马非马的故事(白马非马的故事告诉我们什么道理)

- 历史趣闻

- 2025-03-31

- 17

今天给各位分享白马非马的故事的知识,其中也会对白马非马的故事告诉我们什么道理进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

- 1、白马非马的典故是什么

- 2、庄子寓言故事:白马非马

- 3、白马非马的典故

白马非马的典故是什么

1、白马非马的典故源于中国古代的逻辑学家公孙龙的辩论。据传说,当公孙龙试图携带一匹白马过关时,守关的士兵告诉他只有马可以过关,白马不行。公孙龙为了说服士兵,提出了著名的“白马非马”理论。他认为,白马和马是不同的,因为白马除了具有马的外形,还有白色的特征。

2、相传在战国时期,赵国一带的马匹曾遭受一种烈性传染病的影响,导致大批战马死亡。而秦国为防止瘟疫传入,便在函谷关口贴出告示:“凡是赵国的马不能入关!”一天,公孙龙骑着一匹白马来到函谷关前,被关吏阻拦了下来。

3、公孙龙以其白马非马的诡辩之术让许多大儒无言以对。后来据说:公孙龙过关,关吏说:“按照惯例,过关人可以,但是马不行。”公孙龙便说白马不是马,一番论证,关吏听了后连连点头,说:“你说的很有道理,请你为马匹付钱吧。”这个典故也和对牛弹琴类似。原文如下:马者,所以名形也;白者,所以名色也。

4、”公孙龙便说白马不是马,一番论证,说得关吏哑口无言,只好连人带马通通放过。 原文如下:马者,所以名形也;白者,所以名色也。名形者非名色也。故曰:白马非马。求马,黄黑马皆可致。求白马,黄黑马不可致。

庄子寓言故事:白马非马

庄子在他的著作《齐物论》中讲述了一个著名的寓言故事,故事名为“白马非马”:一天,著名的逻辑学家公孙龙骑着一匹白马准备通过一个城门。守卫阻止了他,并说:“人可以过去,但马不行。”公孙龙反驳道:“如何确定一个物体是马呢?马的特点是四条腿和一个长脸,这是从外形上定义的。

白马非马故事是中国古代哲学家典籍《庄子》中的一个著名寓言,通过对话的形式探讨了语言与现实之间的微妙关系,并提出了哲学上的悖论和相对主义观点。 故事中,庄子与一位学者讨论了“白马”与“马”的概念。

白马非马是中国古代哲学家庄子提出的一个著名的逻辑问题,也是辩证法的一个例证。它源自《庄子·逍遥游》中的一则寓言故事,通过白马与马的关系,探讨了事物的一般性和特殊性,以及名称与实际之间的关系。故事背景 在春秋战国时期,有个人对着白马说:“这是一匹好马。

白马非马是指中国逻辑学家公孙龙提出的一个逻辑问题,出自《公孙龙子·白马论》。公孙龙提出“指非指”、“白马非马”的命题。庄子针对此提出“以指喻指之非指,不若以非指喻指之非指也”。

白马非马的典故

白马者有去取于色,黄黑马皆所以色去,故惟白马独可以应耳。无去者,非有去也。故曰:白马非马.马故有色,故有白马。使马无色,由马如己耳。安取白马?故白者,非马也。白马者,马与白也,白与马也。故曰:白马非马也。对于一般人,说“白马是马”就如同说“张三是人”一样,清楚明白,准确无误。

白马非马的典故源于中国古代的逻辑学家公孙龙的辩论。据传说,当公孙龙试图携带一匹白马过关时,守关的士兵告诉他只有马可以过关,白马不行。公孙龙为了说服士兵,提出了著名的“白马非马”理论。他认为,白马和马是不同的,因为白马除了具有马的外形,还有白色的特征。

“白马非马”这个典故是古代中国哲学中一个著名的逻辑辩论。其核心观点是,白马和马是两个不同的概念,因为白马是指马的颜色,而马是指马的形态。因此,白马不是马。 这个论证实际上利用了“歧义”这个概念。

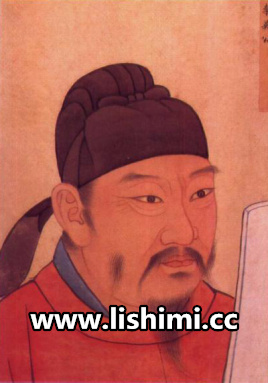

公孙龙(前320年-前250年),传说字子秉,中国战国时期赵国人,曾经做过平原君的门客,诸子百家中名家的代表人物,其主要著作为《公孙龙子》,西汉时共有公孙龙14篇,唐代时分为三卷,北宋时遗失了8篇,至今只残留6篇,共一卷。

相传在战国时期,赵国一带的马匹曾遭受一种烈性传染病的影响,导致大批战马死亡。而秦国为防止瘟疫传入,便在函谷关口贴出告示:“凡是赵国的马不能入关!”一天,公孙龙骑着一匹白马来到函谷关前,被关吏阻拦了下来。

这个故事还流传了一个版本:公孙龙过关时,关吏说,人可以过关,但马不行。公孙龙辩称,白马不是马,关吏听了连连点头,同意了公孙龙的说法,并让其为马付钱。“白马非马”命题反映了古代逻辑学家对于概念和实际存在的关系的深刻思考。

关于白马非马的故事和白马非马的故事告诉我们什么道理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

上一篇

胡济(胡济堂国医馆)

下一篇

姒怎么读(娣怎么读音)