伯邑(伯邑考为什么不是姬姓)

- 历史趣闻

- 2025-04-29

- 9

今天给各位分享伯邑的知识,其中也会对伯邑考为什么不是姬姓进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

- 1、姬发的哥哥为什么叫伯邑考

- 2、伯邑考为什么不是姬姓

- 3、伯邑考:周文王姬昌长子,最后被商纣王烹杀

- 4、姬昌的大儿子为啥叫伯邑考

- 5、伯邑考是什么神?伯邑考死后为什么变成兔子

- 6、周文王长子伯邑考的名字是姬考吗?

姬发的哥哥为什么叫伯邑考

1、姬发的哥哥被世人称为“伯邑考”,是因为古人对于名字的叫法不同。伯邑考其实也姓姬,本名姬考,与武王姬发同父同母,所以他是姬昌的嫡长子。在古代,兄弟们之间的排行都用“伯仲叔季”来表明。伯是老大,仲是老二,叔是老三,季是最小的。如儒家代表人物孔子,因为排行第二,所以就被称为“仲尼”。

2、长子姓氏差异的原因:周文王姬昌的长子,伯邑考,实际上也姓姬,名字中的“伯邑”是对其兄弟排名的称呼,“考”则是他的个人名字。在古代,兄弟之间按照“伯仲叔季”的顺序排名,伯代表老大。因此,姬昌称呼长子为伯邑考。 避免与父亲名讳冲突:另外,伯邑考如果加上姬姓,则为姬伯邑考。

3、综上所述,姬昌的嫡长子被称为“伯邑考”的原因可能与先秦时期的命名习惯和称呼方式有关,其中“伯”表示嫡长子的身份,“邑考”则可能包含地名、尊称或字+名的组合等多种解读。

伯邑考为什么不是姬姓

伯邑考不姓姬的原因是,周武王及其兄弟的名字在古代文献中并未明确记录为姬姓。姓氏“姬”是后人添加的。《史记》中直接称呼周文王的长子为伯邑考,次子为武王发,并未提及他们的姓氏。 在先秦时期,人们的命名习惯并不像后世那样以姓氏开头。

伯邑考,姬姓,名考,“伯”是其排行,“邑”一说是表明其世子身份,一说是担任“邑”这个官职,因此,故称伯邑考。

这里其实还有另一个原因,因为伯邑考如果再加上一个姬姓的话,就是姬伯邑考。但是他的父亲姬昌在当西伯侯的时候,被乡亲们称尊称为姬伯,所以如果这样叫伯邑考的话,那么他的名字就和他的父亲的名讳产生了冲突,所以就去掉了姬姓,叫做伯邑考。

伯邑考当然姓姬,但他被称为伯邑考是正确的。相比之下,姬发和他的父亲姬昌的称法则不正确。上古时代,姓与氏是不同的概念。姓用于区分族群或母系,同族同姓表示同属一个母系,禁止通婚。氏则用于区分职业、身份和籍贯,体现社会等级。因此,上古时期,男子称氏,女子称姓。

伯邑考不姓“姬”是因为其姓氏源于古代的封地制度。在古代中国,姓和氏是分开的,而且随着时代的变迁,姓氏也在不断演变。关于伯邑考的姓氏,我们可以从以下几个方面进行解释:伯邑考的姓氏源于古代的封地制度。在古代社会,人们的姓氏往往与其所在的家族、封地或官职有关。

尽管他是姬昌的长子,但他并不姓姬。这是因为在古代中国,名字的构成与尊卑长幼有关。 “伯邑考”中的“伯”代表长子的身份,“邑”则有多种解释。一种解释是“口”在上,“巴”在下,合起来意味着人口和城邑,象征着伯邑考将来能成为治国理政的明君。

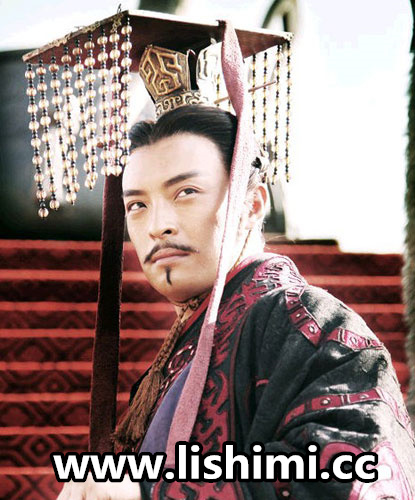

伯邑考:周文王姬昌长子,最后被商纣王烹杀

1、周文王十三岁,长子伯邑考出生。十五岁时,次子周武王出生。一说,周文王被纣王囚禁后,伯邑考在殷商做人质,为纣王驾车。纣王烹杀伯邑考,将他做成肉羹赐给周文王,并说:“圣人应当不会吃自己儿子做成的肉羹。”周文王最后还是吃下肉羹。纣王说:“谁说西伯昌是圣人?吃了自己儿子做成的肉羹尚且不自知。

2、伯邑考是周文王姬昌的长子,其结局确实是被商纣王烹杀。以下是关于伯邑考的几个关键点:身份背景:伯邑考是周文王姬昌的嫡长子,母亲是太姒,姒姓,是夏朝开国君主夏禹后代有莘氏部落之女,周文王的正妻。他是周武王姬发的同母兄长。

3、伯邑考是周文王姬昌的嫡长子,最终被商纣王烹杀。以下是关于伯邑考的详细信息:身份背景 嫡长子身份:伯邑考是周文王姬昌的嫡长子,母亲为太姒,是夏朝开国君主夏禹后代有莘氏部落之女,周文王的正妻。家庭背景:伯邑考与周武王姬发等同为太姒之子,自幼深受母亲教诲,品行端庄。

4、伯邑考是被商纣王烹杀而死的。 周文王被商纣王囚禁后,当时伯邑考在商朝做人质,担任为商纣王驾车之职。商纣王烹杀伯邑考,将他做成肉羹赐给周文王,并说:“圣人应当不会吃自己儿子做成的肉羹。”周文王最后还是吃下肉羹。

5、伯邑考是周文王姬昌的儿子。以下是关于伯邑考身份的详细解释:身份背景:伯邑考,姓姬,名考,是周文王姬昌的嫡长子,也是周武王姬发的同母兄长,母亲为太姒。历史记载:据史书记载,周文王十三岁时,长子伯邑考出生。在周文王被商纣王囚禁后,伯邑考曾在殷商做人质,为纣王驾车。

6、伯邑考的死因是商纣王的残暴行径。当时,周文王被商纣王囚禁,而伯邑考作为人质在商朝,负责为商纣王驾车。商纣王竟将伯邑考残忍地烹杀,并将他制成肉羹赐给周文王,试图考验他的道德标准。商纣王问:“作为圣人,你会吃下自己儿子的肉羹吗?”周文王虽然心知肚明,但为了保命,还是选择了食用。

姬昌的大儿子为啥叫伯邑考

在周文王姬昌的三个亲生儿子中,长子的名字中包含了一个特殊的名字组合。伯邑考是他的单名,而邑则是他被封的官职,因此他当时的称呼是伯邑。因为他的名字叫考,所以被称为伯邑考。周文王姬昌的三个儿子,分别是:大儿子姬伯邑考,二儿子周武王姬发,三儿子姬伯安。

综上所述,姬昌的大儿子被称为伯邑考,是因为这个名字既包含了他在家中的排序,也包含了对他身份和地位的尊称;而二儿子姬发则直接使用了家族的姓氏和自己的名字。

姬昌的大儿子叫伯邑考,原因如下:按照排行命名:在古代中国,兄弟之间常以伯、仲、叔、季来排名,伯代表兄长。姬昌的大儿子,自然就是“伯”。邑的含义:对于“邑”的解释,有一种说法是指官职或封地的称呼。考虑到伯邑考的身份,邑可能指的是都城或封地的意思,这也符合他作为姬昌嫡长子的尊贵地位。

姬昌的大儿子叫伯邑考,这个名字的由来主要基于古人的命名习惯。字与名的组合:在先秦时期,古人有字前名后的命名习惯。伯邑考中的“伯”很可能是他的字,而“邑考”则是他的名。当然,也存在“伯邑”为字,“考”为名的可能性。

姬昌的长子,姬考,也被尊称为伯邑考,是武王姬发的亲兄弟,两人同出于姬昌和其妻。在古代中国社会中,家族成员的称呼习惯中,“伯仲叔季”用以表示兄弟间的排行,其中伯代表老大。因此,伯邑考中的“伯”字,正是表明他在西伯侯姬昌诸子中的长兄地位。而“邑”字则指代他作为世子的身份。

伯邑考是什么神?伯邑考死后为什么变成兔子

1、伯邑考是中天北极紫微大帝之神,代表尊贵、权力、帝皇。兔子谐音“吐子”。在神魔小说《封神演义》中,伯邑考在周文王诸子中最优秀,善琴艺,外貌俊秀,且是一名孝子,为了救其父而死。纣王爱妃妲己对伯邑考是一见钟情,以学琴之名接近伯邑考,但却拒绝,妲己由爱生恨,向纣王诬告伯邑考对她性骚扰。

2、西伯侯吃了伯邑考会吐出兔子是因为在《封神演义》的故事情节中,伯邑考死后化身为兔子,而伯邑考并非兔子精。以下是 伯邑考死后化为兔子:在《封神演义》中,伯邑考被妲己陷害,被纣王杀害并做成肉饼。西伯侯姬昌被迫吃下后,回到西岐便吐出三只兔子,这三只兔子便是伯邑考的化身。

3、关于伯邑考变成兔子的原因,据传说是因为他为了营救父亲姬昌(周文王)而自告奋勇前往朝歌城,但因为纣王的嫉妒和猜忌,他被处以极刑。死后,他的魂魄被带到了月宫,因为兔子是“吐子”的谐音,所以他变成了兔子,以此来表达对商朝的仇恨。

4、伯邑考为什么变成兔子 在神魔小说《封神演义》中,伯邑考在周文王诸子中较优秀,善琴艺,外貌俊秀,且是一名孝子,为了救其父而死。纣王爱妃妲己对伯邑考是一见钟情,以学琴之名接近伯邑考,但却拒绝,妲己由爱生恨,向纣王诬告伯邑考对她扰。

5、伯邑考变成兔子是因为“兔子”是“吐子”的谐音,寓意周文王把儿子吐了出来。在神魔小说《封神演义》中,伯邑考是周文王姬昌的嫡长子,他因为救父而死,死后魂魄化为兔子,这一情节具有深刻的象征意义。具体原因如下:谐音寓意:伯邑考死后化为兔子,是因为“兔子”与“吐子”谐音。

周文王长子伯邑考的名字是姬考吗?

1、长子:伯邑考,即姬考 伯邑考是周文王的长子,他出生于周文王十三岁之时。后来,周文王被商纣王囚禁,伯邑考为救父,前往朝歌做人质。《封神演义》记载,纣王为了考验周文王,处死了伯邑考,并制成肉羹让周文王食用。周文王为返回西岐,不得不吃下肉羹。纣王随后释放了周文王。

2、伯邑考是周文王的长子,属于姬姓,名字叫考。作为周文王的长子,他也是周武王的兄长。在古代中国的社会体系中,“伯”这个字通常是用来表示兄弟排行的,因此可以确定伯邑考是其兄长中的老大。

3、伯邑考其实也姓姬,本名姬考,与武王姬发同父同母,所以他是姬昌的嫡长子。在古代,兄弟们之间的排行都用“伯仲叔季”来表明。伯是老大,仲是老二,叔是老三,季是最小的。如儒家代表人物孔子,因为排行第二,所以就被称为“仲尼”。

关于伯邑和伯邑考为什么不是姬姓的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。